Estados Unidos y el centenario de grandes novelas norteamericanas: Cultura y sociedad (I)

Por su significación para Estados Unidos, la segunda década del siglo pasado fue conocida como la de los “alegres años veinte”. Con esa frase se resumía el período de prosperidad que imperaba en ese país –en sentido general y con una mirada no muy profunda–, derivado de la culminación de la Primera Guerra Mundial, al pasar la nación norteamericana de su condición de segunda a primera potencia internacional, alcanzando un lugar que se equiparaba al de las europeas, que hasta entonces sobresalían, como Inglaterra y Alemania.

El desarrollo del capitalismo estadounidense, que desde comienzos de dicho siglo ya había transitado de su etapa pre monopolista a la imperialista, vive así una era de auge económico, bajo los efectos de la llamada Segunda Revolución Industrial, que se manifiesta en un amplio rango de transformaciones sociales y culturales, en contraste con la situación que caracterizaba a Europa, enfrascada en la recuperación de la devastación causada por la citada guerra. Como sucedería también con la siguiente conflagración mundial, Estados Unidos permanecería al margen de los escenarios bélicos, conservando intactas sus infraestructuras y creando las condiciones para su consolidación productiva, tecnológica, industrial y financiera, en medio de un acelerado proceso de expansión interno e internacional.

La concepción de la década como una etapa alegre y boyante está muy sesgada por la visión historiográfica estadounidense –en consonancia con los mitos fundacionales de la nación, como los del Destino Manifiesto, la Ciudad en la Colina y el Excepcionalismo Norteamericano, procurando destacar las peculiaridades y atributos históricos que le otorgaban al país una cualidad singular con pretensiones de superioridad–, se explica por su ubicación temporal entre dos guerras mundiales, y tiende a desconocer o minimizar fenómenos como los del racismo, la intolerancia política y la delincuencia, que se afianzan en los años de 1920.

La imagen que prevalece, cuando se habla de ese decenio, suele ser la de la opulencia, la era del jazz, el Art Deco, el florecimiento de las grandes ciudades, la construcción de los rascacielos, la aparición del cine sonoro, el desarrollo de la radio y el automóvil. Quedaba en segundo plano el hecho de que se trataba también de los tiempos de resurgimiento del Ku-Klux-Klan (KKK) –que añadía al racismo originario con el que nació al finalizar la Guerra Civil, en 1865, orientaciones de antisemitismo y anticatolicismo–, junto al afianzamiento de actividades criminales, relacionadas con los efectos de la conocida “ley seca”, que implicaban la producción y comercialización clandestina de bebidas alcohólicas, junto a un enfrentamiento policial que llevaba consigo alto grado de corrupción.

Dada la capacidad de la literatura de reflejar la realidad, en algunas de las principales novelas norteamericanas que ven la luz en 1925, se pone de relieve el entorno aludido, constituyendo útiles puntos de referencia y gráficas representaciones culturales del rico y complejo entramado social de ese período. De ahí que resulte oportuno compartir algunas reflexiones al respecto, teniendo en cuenta que en el presente año se conmemora el centenario de obras descollantes, cuyos autores figuran entre los que sobresalen en la intelectualidad de todos los tiempos en Estados Unidos: John Dos Passos, Theodor Dreiser, Scott Fitzgerald. La circunstancia puede resultar estimulante para que el lector interesado se sumerja, de nuevo o por primera vez, en las obras correspondientes. Y es que, tanto en la prensa como en los textos de historia y crítica de habla inglesa se suele considerar a 1925 como un período extraordinario de la literatura estadounidense, como el año que simboliza a lo que se identifica como la Gran Novela Norteamericana. Hace cien años verían la luz Una Tragedia Americana, de Theodor Dreiser, El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald y Manhattan Transfer, de Dos Passos, En algunos artículos anteriores, el autor de estas líneas de ha referido a ese período, habida cuenta de su significado histórico y dado el alcance de tales manifestaciones literarias, que dejan ver las contradicciones de una sociedad atrapada entre mitos y realidades. Diferencias sociales, ambiciones, frustraciones, desengaños e impotencias, entre otras expresiones de la psicología nacional norteamericana, afloran en las páginas de esas obras.

Las dos primeras novelas recrean el mencionado período, y se plasmaron en películas, en más de una oportunidad. Constituyen retratos sociológicos y culturales de una realidad clasista bajo la sombrilla del pujante desarrollo del capitalismo, y del modo en que se proyectaba la condición de “ser” estadounidense en aquella época. Con muchas coincidencias, difieren, de cierta manera en algunas interpretaciones, que, se obvian a los efectos del presente análisis, ya que lo que se pretende es solo subrayar lo esencial de sus visiones sobre un contexto que aporta claves sugerentes para la comprensión histórica y actual de la sociedad estadounidense, tanto en términos culturales como políticos. Comparten una mirada desmitificadora del American Dream, del Sueño Americano, despojándolo, con crudeza, del ropaje de fantasías e ilusiones que le envuelven.

Como curiosidad, es oportuno un ejemplo como el que sigue, que ilustra la importancia de la literatura para esa comprensión. Viene al caso retener un dato interesante. Sarah Chuchwel –una destacada profesora de Literatura Norteamericana de la Universidad de Londres, quien realizó una exhaustiva investigación sobre la prensa escrita y las publicaciones periódicas en las primeras décadas del siglo XX–, encontró que la frase America First, popularizada por Donad Trump desde su primer mandato presidencial, en 2017, y reiterada en el segundo, iniciado en enero de 2025, aparecía en noticias divulgadas por diversos periódicos de Estados Unidos en el año 1921, que reflejaban acciones del KKK y llamaban la atención sobre su lema, America First, que promovía desde entonces la supremacía blanca, de la cual Trump se hace eco. Por otra parte, no menos importante es tener presente que en 1920 fueron detenidos y acusados injustamente Sacco y Vanzetti, inmigrantes italianos que fueron objeto de la intolerancia étnica y la xenofobia y ejecutados en la silla eléctrica siete años después. El acontecimiento constituyó un estremecedor y resonante caso que conmovió a la opinión pública norteamericana y mundial, que anticipaba una manipulación legal como la que se llevó a cabo posteriormente, en el decenio de 1950, en plena Guerra Fría, contra los Rosenberg, también condenados a similar pena de muerte. Obviamente, los años veinte no fueron tan alegres o felices.

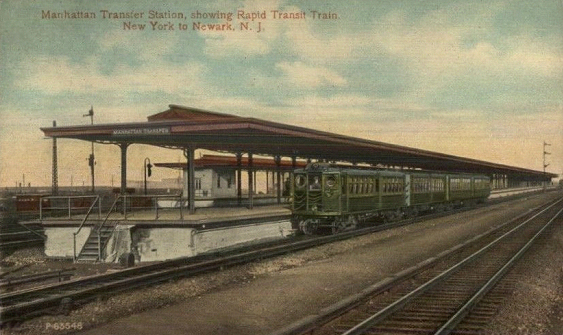

La tercera novela tiene como protagonista a la ciudad de Nueva York y en particular, su epicentro, la conocida área de Manhattan. Describe panorámicamente el desarrollo de la vida urbana neoyorquina a través de varias historias individuales superpuestas, presentado un amplio abanico de personajes que se mueven allí en la década de 1920, con el objetivo común de obtener dinero de la forma más rápida y fácil posible, ofreciendo de esta forma su autor un retrato monumental de la ciudad. El libro critica el consumismo y la indiferencia de la vida cosmopolita moderna, mostrando un Manhattan frenético y rebosante de energía, pero también sin compasión, envuelta en feroces competencias por el ascenso social y la lucha por el éxito, según lo concibe el “American Way of Life”, en una ciudad donde muchos aspiran a triunfar, pero en la que muchos también acaban en el fracaso.

Una tragedia americana narra una de esas historias que reflejan de modo paradigmático el peso de la conducta individual en ese país. Se trata de uno de esos jóvenes ambiciosos e impacientes, procedente de una familia religiosa y de un pequeño poblado, de esos que quieren saltar etapas en la vida y alcanzar el éxito cuanto antes, al llegar a una gran ciudad. Luego de varios tropiezos e incidentes consigue entrar como empleado en una fábrica y cultiva un romance fugaz con una obrera, que quedará embarazada. A la par, resulta que se enamora de la muchacha más bella, deseada y rica del lugar, planeando contraer nupcias, garantizando con ello una rápida llegada a la meta, Sin embargo, ante la presión de la otra joven, quien le exige matrimonio y le amenaza con desenmascararle ante la alta sociedad, se le despiertan sentimientos bajos, llegando a imaginar incluso su asesinato, empujándola al agua durante un paseo en bote por un río. Como ironía de la vida, antes de ejecutar la acción, lleno de conflictos internos y vacilaciones, el bote en que navegan se voltea accidentalmente y la muchacha se ahoga. El protagonista no llega a cometer el crimen, pero ha hecho gala de su falta de principios y de escrúpulos a lo largo del drama. Las pruebas lo acusan de forma abrumadora. Y como resultado de un juicio rutinario, es condenado finalmente a muerte.

Probablemente, el lector conoce el libro de Dreiser o disfrutó de su primera versión cinematográfica, que, a través de las iniciativas de Hollywood, llevó la historia al celuloide en 1951, bajo la dirección de George Stevens y con la actuación de Montgomery Cliff y Elizabeth Taylor, no de manera totalmente fiel, y con un título tal vez más gráfico, Un sitio en el sol (A pPlace in the Sun), al acentuar con sarcasmo lo pretencioso de los fines que perseguía el protagonista y lo maquiavélico de sus medios para materializar el Sueño Americano de conseguir éxito y dinero. No obstante, en los países de habla hispana, como Cuba, se le conoció con un sentido de crítica moral mucho más agudo y alejado de la traducción literal: Ambiciones que Matan. Lo que no se resalta en la novela ni en la película, como suele suceder, es la conexión entre esa historia individual o drama personal y el tejido socioeconómico, histórico-cultural, que le sirve de telón de fondo, que es el terreno fértil para la germinación y crecimiento de actitudes sin escrúpulo alguno, solapadas, oportunistas, ambiciosas, egoístas.

El Gran Gatsby, por su parte, relata la historia de Jay Gatsby, un hombre de origen misterioso y exitoso, con una gran fortuna, que cautivaba a quienes le conocían, conocido por su estilo bohemio y derrochador, por las frecuentes fiestas ostentosas y extravagantes que organizaba, invitando a personajes sobresalientes del mundo empresarial, político y cultural. Gatsby era tanto la encarnación del sueño americano como, según se vería al final, la representación de su fracaso. La novela de Scott Fitzgerald tiene como fondo la desmitificación de la idea de que en Estados Unidos cualquiera puede triunfar mediante el trabajo duro, independientemente de su origen y circunstancias. El argumento se desenvuelve en el ambiente de auge económico de la primera posguerra, de la diversificación de la vida cultural, la aparición de los grandes espectáculos, del circo, el automóvil, el desarrollo del contrabando y otros negocios ilícitos, aludiéndose al fenómeno del crimen organizado, como uno de los medios de vida del multimillonario Gatsby.

En la obra, de seguro también conocida por buena parte de los lectores, se refleja también el creciente distanciamiento entre las metrópolis cosmopolitas y el interior de Estados Unidos, una de las bases sobre las que se sostiene la polarización política que vive actualmente el país., junto a la dicotomía actual entre los centros culturales y los económico-financieros, ejemplificados en la zona de Nueva York, y la periferia, donde modos de vida y tipos de ciudadanos se distinguen en términos de pertenencias sociales, niveles de vida, imaginarios culturales, visiones liberales y conservadoras, contrastes entre tradición y modernidad.

El interés por la historia que narra la novela ha hecho que El gran Gatsby haya sido objeto de adaptaciones cinematográficas en varias ocasiones. Entre ellas se distinguen las versiones de 1974, que cuenta con dirección de Jack Clayton y guide Francis Ford Coppola, en la que Robert Redford encarna a Gatsby, y la más reciente, de 2013, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Tanto en la novela de Theodor Dreiser como en la de Scott Fitzgerald, las circunstancias comunes son sociales y psicológicas: aparecen asesinatos cometidos por jóvenes ambiciosos que buscan realizar el Sueño Americano eliminando molestos obstáculos en su camino hacia una riqueza y éxito que se busca con obsesión, aunque no cometan asesinato. La primera se inspira en un caso real, y la segunda combina personajes y momentos de la vida real con otros imaginarios. El título de la novela de Dreiser enfatiza su mensaje: quienes actúan con la ambición de alcanzar, a toda costa, el Sueño Americano, pueden terminar como una tragedia.

El paisaje social y cultural de Estados Unidos en la actualidad lo define la acumulación de procesos que durante la segunda mitad del pasado siglo XX y a través de los dos decenios y medios transcurridos en el XX han profundizado las desigualdades y conflictos reflejados en ambas obras, con rasgos especiales en el caso de la ciudad de Nueva York, la cual, según se, mencionó, protagoniza la obra de Dos Passos.

Bajo una mirada sumamente general y abarcadora, no podrían perderse de vista los efectos de la etapa del Macartismo, que en los años de 1950 dejaría una huella de represión e intolerancia que trascendería esa época; como tampoco las consecuencias del período de auge y contracción de los movimientos sociales y de lo que se conoció como la contracultura en la década de 1960; o los impactos de la crisis múltiple que en el período de 1970 sacude a la nación, con el escándalo Watergate, la derrota militar en Vietnam, la recesión económica, los reveses que en política exterior vive Estados Unidos; ni las secuelas de procesos políticos como el de la Revolución Conservadora de 1980, las implicaciones de las irregulares y fraudulentas elecciones de 2000 y de los atentados terroristas de 2001, que transforman el clima interno y la proyección internacional. En tiempos más cercanos, los años comprendidos entre 2008 y 2020, con las controvertidas contiendas presidenciales que llevan a la Casa Blanca a un hombre de piel negra como Obama y a un millonario excéntrico con desempeño en los medios televisivos como Trump, se agregan a ese inventario de situaciones y circunstancias que configuran un entorno bien diferente al de hace cien años atrás en Estados Unidos.

La ciudad de Nueva York exhibe, en ese apresurado recorrido, transformaciones sobresalientes en su fisonomía urbanística, social y cultural, especialmente a causa de la crisis que se desarrolla a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el inimaginable derrumbe de las icónicas Torres Gemelas de Wall Street, el corazón de la vida financiera estadounidense. De ahí que, como en lo concerniente en sentido general a la nación en su conjunta, no deban obviarse las referencias al contraste entre la dinámica social y cultural neoyorquina de 1925 y la de 2025.

La novela de Dos Passos, Manhattan Transfer, muestra la agitada vida cotidiana de una gran urbe, la mezcla del cosmopolitismo de los ya establecidos y la ansiedad de los recién llegados por conocer las formas de trasladarse al centro de la ciudad, de ver la Estatua de la Libertad, el río Hudson, de encontrar trabajo, de disfrutar de un primer café o de tomar una cerveza en el corazón de Nueva York; Manhattan. El título de la obra retiene la antigua y tradicional estación de tren en el vecino estado de Nueva Jersey, donde se realizaba la transferencia hacia diversos puntos. La novela recorre los bares, el puerto, las habitaciones cuyos inquilinos aún no han pagado el alquiler, muestra los migrantes sin dinero, los comerciantes de diferentes negocios y condiciones materiales, la gente que prospera o fracasa, los triunfadores y los perdedores. las ilusiones y los desalientos.

Se trata de pasajes en la vida de personajes, unos desconectados entre sí, junto a otros que se relacionan fugaz o establemente, a lo largo de unos treinta años. Como sucedería en una estación de transferencia, aparecen en la obra personas que luego no reaparecen. La dinámica y velocidad de la vida neoyorquina urbana y frenética es el centro de un entramado en pleno desarrollo. En este sentido, Manhattan Transfer comparte, con Una Tragedia Americana y con El Gran Gatsby, la visión del ascenso capitalista, entre éxitos y fracasos de sus personajes, en el contexto posguerra de renovación tecnológica, constructiva, cultural, simbolizado por el jazz, el automóvil, el cine, la industria, la urbanización, la inmigración, la xenofobia y el racismo, conforman un complejo entramado, en unos años de 1920 que, en rigor, son alegres para unos y no lo son tanto para otros.

El siguiente artículo prestará atención, mediante una aproximación global breve, al entorno de hoy en Estados Unidos, al conmemorar el centenario de esas grandes novelas, que vale la pena leer o releer.

Jorge Hernández Martínez* / Especial para CubaSí

*Investigador y Profesor universitario.